natsu no owari 特別企画

書き下ろし小説 夏のミソスープ

大きな太陽が、ぼくたちの小さな町を強く照らし続けた夏。

仲間の一人が深く傷ついたことを知ったぼくたちは、二十分ほど自転車で走ったところにある広い河原でバーベキューをすることを決めた。

企画したのは健二だ。彼がリーダーというわけではない。五人で構成されているぼくたちのグループに、リーダーと呼べるような奴はいない。その時々で、気分で、舵を取るやつは変わる。

大介が南佳代に振られたと知ったのは三日前。夏休みに入ってから三週間ほど経って、地区の花火大会も終わり、後に大きなイベントはなく、尻つぼみに夏休みが終わって行く虚しさを抱えて過ごしていた時だったから、その話を聞いた健二は、明らかにはしゃいでいた。大介が振られたという情報を持ってきたのは、一番身体の小さな明だった。こいつは、高校一年生になっても身長が百六十センチに足りない。そんな小振りな明がぼくと健二と翔太の三人でアイスを食べていた公園に走ってきて、いたるところから汗を流しながら、一度深呼吸して言った。

「大介が振られた」

ぼくと健二は驚いた表情をしながら好奇心を隠せないでいたけど、翔太はいつもと変わらずクールなままだった。

大介が南佳代に告白して成功、付き合い始めたのは夏休みに入る直前だった。大介初白星の一報が入った時、ぼくたちは「夏休みに入る直前に告白するあたりが小物だ」とか「勝負する前から治療期間を用意するとは」と、口々に負け惜しみを言っていた。大介は、浮かれて、舞い上がり、どこかに飛んでいってしまいそうだった。

「南佳代に振られて、あいつは暗黒面に落ちた。あいつは笑わない。あいつはテレビも観ない。味噌汁も食わない」

大介の両親からあいつの状態を聞いたという明は、ぼくたちにそれを説明する間、五秒に一度ぐらいの間隔でにやけていた。

そのすぐ後に大介の家に行って、とりあえず外に引っ張りだした。大介のお母さんは、抵抗する大介の両手両足を掴んで持ち上げようとするぼくたちを応援してくれた。数分で大介は大人しくなり、自分で歩いて外に出た。

夕方、次のバスが来るまで一時間はあることを知っていたぼくたちはバス停のベンチに大介を座らせた。隣に一人分の間を空けて健二が座り、そのすぐ横に明が座り、翔太とぼくは、ベンチの斜め前、歩道と車道を区切るコンクリートの出っ張りに腰を下ろした。ベンチは日よけの屋根が影を作ってくれているが、ぼくと翔太がいるところはまったく勢いを弱めない日光に照らされてかなり暑かった。

なにも話そうとしない大介にぼくたちはなにを言うでもなく、ぼんやりとしたまま時間が流れて行った。三十分ぐらいしてぼくが健二と明に場所を代わろうと提案しようとしたその時、突然健二が「河原でバーベキューしようぜ」と言い出した。

その三日後、昼前にぼくの家の前の公園に集合すると、みんな野球のグローブとボールを持ってきていた。ぼくたちは、中学の時野球部の仲間だった。中学を卒業して、翔太とぼくは他の三人とは違う、電車で一時間近くかかる遠くの高校に進学したけど、ぼくたち五人の関係はいまだに野球部員だったころのまま変わっていない。健二は要所で熱くなってみんなを盛り上げる。そして、出来事や物事の大事な部分を本能で見抜くようなところがある気がする。そのことについて尋ねたことはないから、本当は頭の中ですごくいろんなことを考えているのかもしれない。明は、身体は小さいが運動神経は抜群に良く、いつもふざけたような態度でちょこまか動く。勉強はそんなにできる方ではない。大介は体格が良く、少し気の弱いところがあるが優しくみんなを思いやるし、肝心なところで見せる勇気にはぼくらもずいぶん励まされてきた。翔太は常に冷静で、見た目も爽やかでかっこよく、みんなの克服すべきところを指摘してくれて、絵を描くのが上手い。ぼくは、体格も顔もいたって普通で、特筆すべきことは思いつかない。野球部員だったころもその後も本を読むのが好きで、たまに本から仕入れた知識をみんなに披露するぐらいだ。

河原に向かう途中、個人経営の小さなスーパーに寄って、大量の安い肉と少しの野菜と、ジュースに水も含めてペットボトル五本の飲み物を買って、河原に向けて自転車を走らせた。

炭や網などの道具を積んでいるぼくが若干遅れながらも河原に着くと、小学生が何人か川で泳いだりして遊んでいた。

きつい日差しの中、みんなはふざけることなく準備をした。何度か大介の方を見たが、怖いぐらい真面目に野菜を切っては、歪な形にされた野菜たちをボウル代わりのビニール袋に放り込んでいたかと思うと、知らない間に川に足をつけた状態で体育座りをして岩と木々しかない対岸をまっすぐ見つめたりしていた。

肉が痛む前に食べきるという暗黙の目標ができていたこともあって、適当な話をしながらもあっという間に買い込んだ食料は食べ尽くされた。

一息ついてから、先に来ていた小学生たちと一緒に泳いだり、大きな岩によじ上って川に飛び込んだりして遊んだ。大介を探すと、バーベキューをした河原の対岸にたくさん生えている木の中の一本から川の上まで突き出た太い枝を掴んでぶら下がっていた。大介は無表情で、ただ、木の枝にぶら下がっていた。ずっと見続けるにはあまりにも怖かったので、あいつがどれくらいの間木の枝にぶら下がっていたのかは知らない。

休憩と川遊びを繰り返しているうちにみんなは疲れてきていた。至る所から聞こえてくる蝉の声も、さっきまでとは少し違った声になっている。

泳ぐのをやめてすでにTシャツを着ていた健二が左手にグローブをはめて、右手にボールを持ったまま腕をぐるぐる回し始めた。それを見て、ぼくも自分のリュックのところに走って、中からグローブを出した。

二人でキャッチボールが始まった。明は川で遊び続ける小学生たちの近くに座ってこちらを見ている。翔太はグローブをぐにぐにと広げたりきつく手で挟んだりしている。大介は、ぼんやりとぼくと健二とのキャッチボールを眺めている。

翔太がぼくと健二とで三角形になる位置に立って、グローブをはめた左手を上げた。健二が翔太にボールを投げる。翔太がボールを捕る。翔太がぼくにボールを投げる。ぼくはボールを捕って健二に投げる。そうしている内に、翔太が話し始めた。

「おれも失恋したんだよね」

ぼくたちは「そうか」とだけ言って、キャッチボールを続けた。

中学生の時から不思議だった。キャッチボールをしている間のぼくたちの会話には、無駄な言葉がない。だれかの部屋で聞かされたなら、ぼくらはみんなで突っ込んだだろう。だれに? いつ? なんで? なんて。今は、グローブにボールが入る音と、うるさいほどの蝉の声と、流れ続ける川の音だけだ。

「同じクラスの人で、告白したわけじゃないんだけどさ。その人には恋人がいるみたいなんだ」

「それじゃ、まだわかんないじゃん。翔太はかっこいいんだから略奪できるかもしれないじゃん」

少し離れたところから、明が声をかけた。

「いや、たぶん無理だよ」

小学生たちが帰り支度を始めていた。明は自分の荷物を置いたところに行って自分のグローブを取ってから、大介のグローブを右手に持って彼に近づく。大介にグローブを渡すと、座ったままの彼を置いて、明は翔太に向かい合う位置に立った。ぼくは明にボールを投げる。

ぼくは、翔太なら恋人がいる女子でも振り向かせることができるんじゃないか、と思っていた。だれかの恋人を奪うということに気が引けて諦めたのかな、と考えていた。少しすると、小学生たちが「バイバイ」と言いながら手を振って遠ざかっていった。ぼくたちも「バイバイ」と手を振り返した。

不意に、翔太のところでキャッチボールのリズムが止まった。何秒かして、翔太がボールを投げながら、少し大きな声で言った。

「おれ、男が好きなんだ」

「え?」四人は同時に声を出した。ぼくはなんとかボールを捕ることができたけど、グローブ越しの左手にはなんの感触もなかった。

少しして、「そうなのか」と健二がぼそっと呟くのを聞きながら、ぼくは明にボールを投げた。

明は小さな身体だけど、とても速い球を投げる。健二は捕球すると、翔太に聞いた。

「じゃあ、失恋って、相手は男なのか」

翔太はボールを受けてから小さく頷いた。ぼくには、翔太の瞳が揺れているように見えた。

ぼくは、夏休みに入るまで、ほぼ毎日翔太と一緒に通学していた。学校内ではクラスが違うこともあって、あまり一緒にいる時間はないし、帰りには翔太が「用事がある」と言って一緒に帰らないことも多かった。休みの日に二人きりで会うことはほとんどなく、大抵他の誰かがいた。それにしたって、まったく気づかなかった自分が情けなかった。翔太はもともと無口で、女子の話題でぼくらがはしゃいでいた時も大人しかったけど、そのことを不審に思うこともなかった。もちろん、翔太は一生懸命隠していたのだろう。ばれちゃいけない、と思っていたのだろう。ばれた時のことを考えて、一人で怖くなったこともあるかもしれない。ぼくは、悔しくなった。

「次の相手を探すかしかないよな」

しばらくして、健二が言った。

「いや、その人だって、アピールしてりゃ振り向いてくれるかもよ」

翔太は一度俯いた。翔太が顔を上げるまで、健二はボールを投げるのを待った。少しして顔を上げると、翔太は「そうかな」と微笑んで、健二が投げたボールを捕った。

大介が近くに立っていた。ぼくたちは自然と歪な五角形の形になった。

「驚いた。早く言えよ」

「言えないよ」

大介と翔太が、ちょっとぎこちない笑顔で言い合っている。

ボールとグローブがぶつかる音が繰り返される。たまに日が陰って、周囲が暗くなる。雲が出てきていた。

「おれさ、南佳代と付き合うことになって、週に二、三回は会うようになってさ、花火大会にも一緒に行ったんだ」

「知ってるよ」

「見た」

健二と明とぼくは、花火大会に一緒に行って、大介と南佳代が一緒に歩いているのを目撃している。その時の、大介のだらしない顔も。二人の、繋いだ手も。

「で、五日前にもデートした。電車乗って市内に行って、ぶらぶらして」

明がスライダーを投げる。鋭く曲がるその球を健二は上手く捕球したが、投げる前に言えよ、というような不満顔を明に向けた。

「待ち合わせに遅れそうだったからなにも食ってなくてさ。すぐにおれが腹減っちゃって。牛丼食べたくなって、二人で店に入ったんだ」

健二は明にボールを投げ返した。ここからは、これまでの順番は関係なくボールを投げ合う。空には黒い雲が広がって、辺りはどんよりと暗くなりつつあった。

「雨が振りそうだよ」

ぼくはそう言って健二にボールを投げる。健二は大介にボールを投げる。

「で、おれは牛丼と味噌汁を食べ始めたんだ。南佳代は、なにも注文しなかった」

ぼくたちは相づちも打たずにキャッチボールを続ける。大介は話し続けた。

「おれ、味噌汁をこぼしたんだよ。自分のジーパンと新しかった白いシャツに。味噌汁は最初からぬるかったから熱くはなかったんだけど、やっちまった、って思って焦っちゃってさ」

正直、現場にいなければその切迫した様子を実感できない話だ。味噌汁をこぼすことは、しょっちゅうあることではないけど、珍しいことでもない。

「南佳代は慌ててハンカチを貸してくれたんだけどさ、ジーパンにもシャツにもハンカチにも味噌汁の染みがついちゃってさ」

「まあ、そうだろうね」

翔太がぼくにボールを投げながら冷静に言う。

「店を出て、しばらく歩いてたんだけどさ、臭うんだよ。服についた味噌汁が。ほんわかと」

「ほんわかってなんだよ」

明が笑いながら大介にボールを投げる。やはり速い。

「匂いがダイレクトにくるんだよ。たぶん、南佳代んとこにも。そう思うとなんか恥ずかしいしさ、仕方ないから、その日はもう帰ることにしたんだ。ごめんね、っつって」

「牛丼屋でトイレ借りて、ちょっと水を使って拭けばよかったのに」

翔太が言うと、「その時は頭回らなかったし、早く店を出たかったんだよ」と大介はすねたような表情になった。

「で、その日の夜に南佳代から電話があった。で、前振りもなく・・・」

「まさか」

ぼくは、そんなわけはない、と思った。そんなことで、と思った。思いながら、大介にボールを投げた。

「別れよう、って」

みんなが、笑った。正確には、健二と明と翔太とぼくが、笑った。

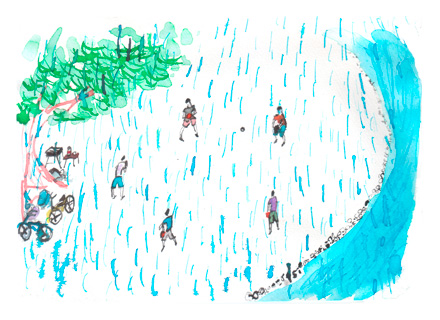

ぼた、ぼた、と、大きめの雨粒が落ち始める。

「味噌汁で? 振られたの?」

雨が一気に激しくなった。土砂降りだ。でも、ぼくらはキャッチボールをやめなかった。

「他にも理由はあるだろ」

雨音に負けないように張り上げた健二の声に、大介が大声で答える。

「牛丼屋に入るまでは手繋いでたんだぞ」

大粒の雨が降り続ける中、ぼくらは笑いながらキャッチボールを続けた。

大介もびしょ濡れの顔で笑っていた。味噌汁で振られた男。翔太も笑っていた。とても大事な秘密を打ち明けたのだ。少しでも楽になってくれていたら嬉しい。

この雨はすぐに止む。それがわかっているからか、そんなことは関係ないのか、健二も明も笑ってボールを投げ続ける。

ぼくたち五人は痛いほど激しい雨の中で、たまに飛び跳ねながら、キャッチボールを続けた。

<了>